2025年3月11日,信息与智能工程学院在教研楼401教室,举办了2025年“智教杯”教学比赛。来自5个专业的教师代表同台竞技,以课程为桥梁、以创新为笔墨,共同绘就新时代工程教育的新图景。本次大赛以“为党育人”为根本任务,以“工程教育引导”为实践方向,以“教练式教学”为创新抓手,旨在锤炼教师队伍、深化教学改革,为培养“自学力强、工具善用、知行合一、敢破敢立”的新工科人才注入动能。

李红育院长说:学院将继续聚焦学院内涵建设,提升教师教学、科研、实践能力,将‘智教杯’打造为教育创新的孵化器。”他寄语全体教师:“教育的意义不仅在于传授知识,更在于点燃学生探索未知的热情。”

图一 李红育院长致辞

“人才培养方案是教学的‘根系’,课程体系是‘枝叶’,只有根深叶茂,才能育出参天大树。”学院副院长滕人超教授在开幕致辞中强调。本次竞赛以“解读修订人培”为核心赛题,要求参赛教师立足专业特色,剖析人才培养目标与课程体系的逻辑关联,并探索“课证融合、课赛融通、课研融汇”的实践路径。

图二 滕人超副院长致辞

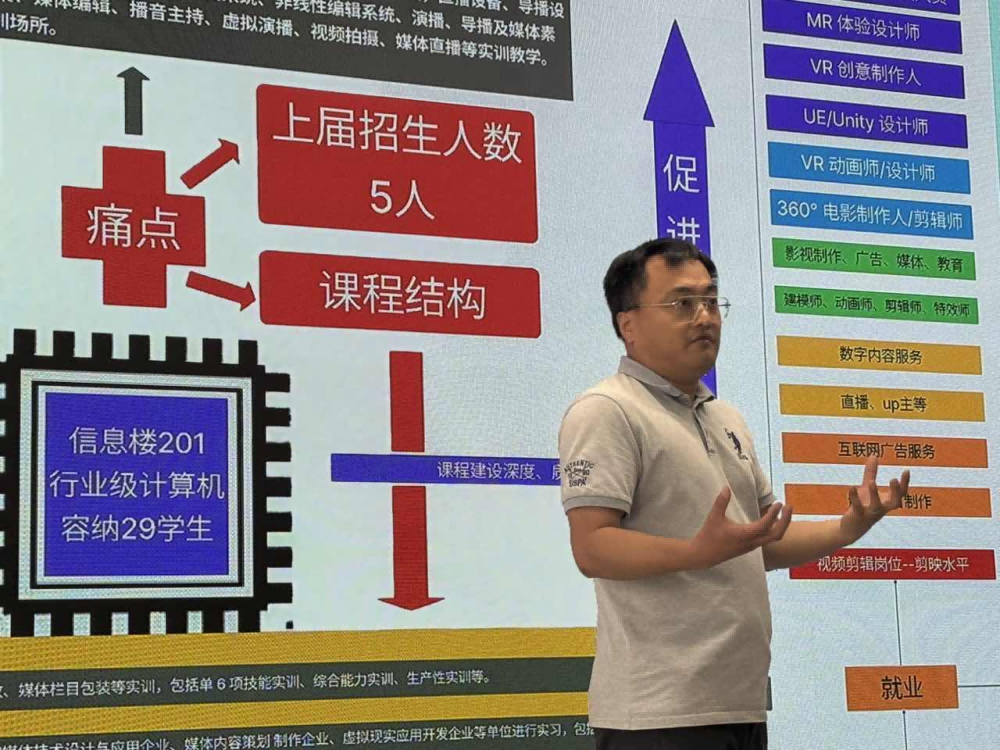

5位教师代表依次登台,从人工智能、物联网工程、虚拟现实等专业领域切入,展开了一场“思维与创新”的深度对话。每位参赛教师都针对各自专业的特定人才培养目标,深入剖析课程体系,明确各门课程在人才培养体系中的独特地位与核心作用,力求通过教学设计的优化,实现人才培养目标与教学内容的无缝对接。

图三 参赛教师何守任比赛现场

图四 参赛教师杨勇比赛现场

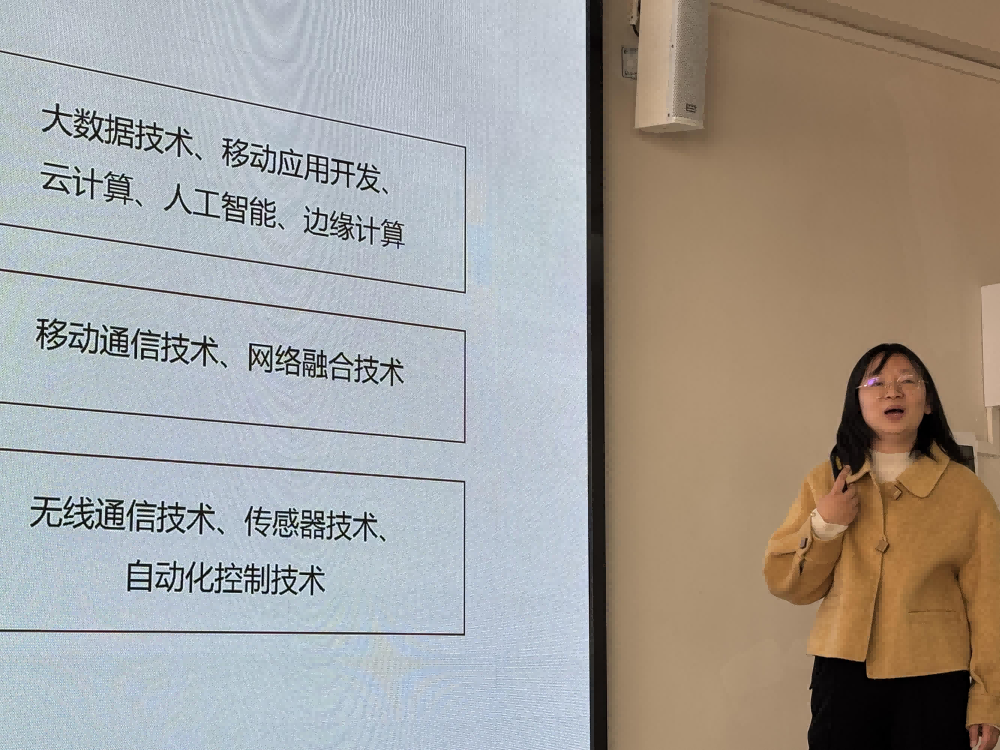

物联网工程专业黄伟奇老师聚焦“物联网专业的特点”,通过分析物联网专业人培,深入分析助力学生“毕业即持证,上岗即上手”。软件工程专业教师杨勇以《网页设计》课程为例,提出“以就业为导向”教学模式:基础理论夯实认知、案例实战强化应用、学科竞赛激发创新,将实践教学的真实场景融入课堂,打通从知识到能力的转化链路。人工智能制造专业教师刘小红从“学情、教情、课情”入手,深入剖析人工智能专业人培的亮点及痛点。

图五 参赛教师黄伟奇比赛现场

比赛中,教师们不仅对人培目标有着深刻的理解,更将这一理解融入课程体系的解读之中。有的教师以生动的案例,展示了课程体系如何紧密围绕人才培养目标构建,每一门课程如何成为实现这一宏伟蓝图的砖石;有的则通过逻辑严密的论述,阐述了课程体系内部的先后逻辑与内容合理性,确保学生能够在循序渐进的学习过程中,逐步构建起坚实的知识框架。

图六 全院教职工观摩比赛

评委组组长滕人超老师说,教师们的解读既有高度又有温度,既见树木更见森林,真正将‘培养什么人’与‘怎样培养人’紧密结合。”一线教师们要深入思考我们怎样通过理论课程与实践课程的完美结合来制定适合学生的人才培养大纲,怎样发挥教师的专业特长。

评委们依据严格的评审标准,从“人培目标-目标与课程对应”的精准度、“课程体系-课程先后逻辑内容合理实践体系”的实效性、“凸显工程应用、服务人培目标”的创新性以及“课程融合-课证、课赛、课研的融合思考”的深度等多个维度,对参赛教师们的教学设计与实施进行了全面而细致的评审。

物联网专业教师黄伟奇凭借其多年实践经验,对人培的深入思考与解读、扎实的教学功底脱颖而出,荣获本次智教杯教学竞赛的一等奖。电气工程及其自动化专业教师郑玉丽、人工智能专业教师刘小红分别获得二等奖,三等奖。比赛的真正意义在于,它更像是一粒种子,播撒在每一位参与者心中,激励着大家在今后的教学道路上不断探索、勇于创新,共同推动信息与智能工程学院乃至整个高等工程教育的繁荣发展。

图七 获奖选手颁奖

“智启未来,教映华章。”这场教学竞赛不仅是对教师们教学能力的检验,更是对学院教育质量提升的一次有力推动。“智教杯”教学竞赛既是教师能力的试金石,更是学院深化教学改革的里程碑。在信息时代的浪潮中,信息与智能工程学院正以开放的姿态、创新的思维,书写工程教育的新篇章,为培养兼具创新精神与实践能力的卓越工程师贡献力量。

供稿人:牛云红

版权所有 © 云南经济管理学院-信息与智能工程学院 滇ICP备05007082号

Copyright 云南经济管理学院-信息与智能工程学院